“Hak-Hak Tradisional” dalam Konstitusi:

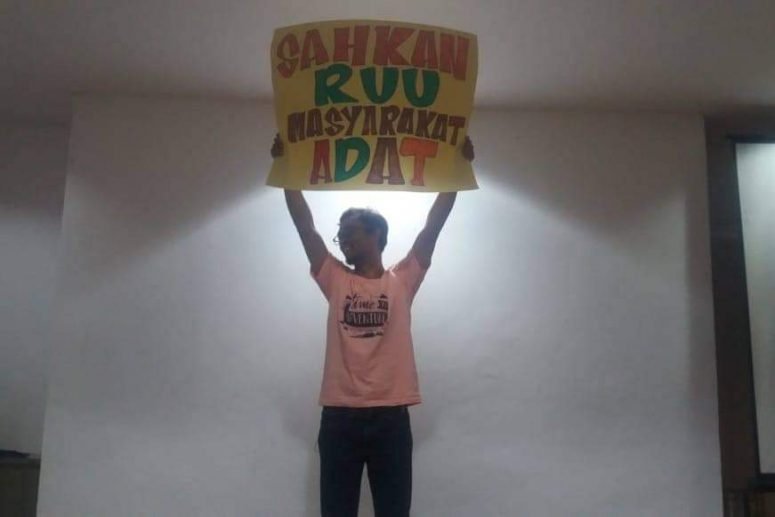

Saatnya RUU Masyarakat Adat Disahkan

[Jakarta, Rabu 17 April 2025] – Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus strategis untuk menggali kembali makna “hak-hak tradisional” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta menegaskan pentingnya kehadiran payung hukum nasional yang melindungi eksistensi masyarakat adat.

Diskusi ini lahir dari keprihatinan atas ketidakjelasan definisi hukum terkait “hak-hak tradisional”, yang hingga kini belum sepenuhnya terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Frasa ini, yang menggantikan istilah “hak asal-usul” pasca amandemen UUD 1945, menyimpan konsekuensi hukum dan sosial yang mendalam bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

“RUU Masyarakat Adat adalah wujud konkret dari amanat konstitusi. Tanpa undang-undang ini, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat masih bersifat sektoral, lambat, diskriminatif, dan rawan menimbulkan konflik,” tegas Rina Mardiana, akademisi dari IPB University. Rina juga menyatakan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat otohton yaitu masyarakat yang memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat dengan wilayah tertentu, serta memiliki sistem hukum, sosial, dan ekonomi sendiri yang berbeda dari masyarakat di sekitarnya. Mereka memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam secara tradisional, serta hak untuk mengatur diri sendiri. Mereka bukan dari pecahan dari negara atau pecahan kerajaan (eks-swapraja), pungkasnya.

Erwin dari Perkumpulan HuMa yang juga merupakan dari Koalisi menambahkan, “Istilah hak-hak tradisional tak hanya menyangkut tanah dan sumber daya, tapi juga hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini mencakup hak politik, budaya, hingga spiritualitas komunitas adat.”.

Dia juga berpendapat bahwa dalam risalah sidang perubahan UUD, tidak dibahas hak-hak apa saja yang merupakan hak tradisional. Berdasarkan risalah sidang perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa istilah “hak tradisional” memang dimaksudkan untuk membuat pengertian hak tersebut menjadi fleksibel, karena sampai akhir pengesahan Pasal 18B ayat (2) tidak disepakati secara rinci ruang lingkup hak tradisional.

Namun, ketidakhadiran kerangka hukum yang komprehensif membuat masyarakat adat tetap rentan. Di sisi lain, interpretasi terhadap konstitusi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan originalisme. Perlu pendekatan kontekstual agar norma konstitusi hidup dan relevan dengan dinamika zaman. “Namun, justru karena itu, negara punya kewajiban untuk memastikan dan memperjelas hak-hak apa saja yang secara inheren melekat pada Masyarakat Adat. Hak-hak ini adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Maka negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindunginya”, tegas Erwin.

Realitas di lapangan semakin memperkuat urgensi ini. Di Sumba Timur, masyarakat adat menghadapi tantangan hilangnya akses terhadap sumber daya agraria akibat tidak adanya payung hukum tersebut. Dibutuhkan dukungan dari DPR RI untuk menciptakan payung hukum yang mengatur khusus terkait masyarakat adat. Triawan Umbu Uli Mekahati dari Koppesda Sumba menambahkan, “Sudah berbagai upaya kami tempuh, agar kedudukan Masyarakat Adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang utuh, tapi tanpa dukungan regulasi nasional, kami hanya disikapi sebagai gangguan pembangunan”, tutup Triawan yang disapa Umbu Tri.

Potret Aktivitas Masyarakat Adat Meratus – Donny

Sementara itu, bagi Masyarakat Adat Pegunungan Meratus, wilayah adat yang ada saat ini sudah dapat menjamin kebutuhan hidup seperti untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, air minum dan lainnya. Masyarakat Adat menilai bahwa wilayah adat mereka di Pegunungan Meratus seluas kurang lebih 600 hektar merupakan ruang hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan jiwa raga mereka.

Harnilis sebagai Tokoh Adat Meratus menyebutkan untuk mengelola sumber daya alam di Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, Masyarakat Adat kompak kerjasama antara laki-laki dan perempuan, serta tua dan muda melestarikan budaya-budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun.

“Tidak ada yang lebih kuat antara laki-laki dan perempuan, semuanya kuat dan penting. Tidak akan berhasil kita berkebun, berladang, mengadakan acara tanpa keduanya”, ungkap Harnilis.

Harnilis juga menjelaskan rencana penetapan wilayah adat mereka menjadi Taman Nasional atau kawasan konservasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harnilis menegaskan bahwa Masyarakat Adat Dayak Meratus merupakan masyarakat yang cinta damai. Mereka siap membela dan mempertahankan wilayah adat mereka agar tidak menjadi kawasan konservasi milik negara.

Rencana penetapan wilayah adat menjadi Taman Nasional dinilai dapat mencederai Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat. “Hutan bukan hanya tempat hidup kami, tapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Jika diambil, kami kehilangan segalanya,” tutup Harnilis, Tokoh Adat Meratus.

Hak-Hak Tradisional sebagaimana amanat UUD 1945 merupakan mandat konstitusi yang penting untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Keadilan sosial harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali bagi Masyarakat Adat. Tanpa payung hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat, Indonesia akan terus mengabaikan amanat konstitusi tersebut. Pemenuhan terhadap Hak-Hak Tradisional harus diwujudkan dalam bentuk pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Narahubung: Anggi Prayoga 0822-9831-7272 (Ketua Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU MA)